中國粉體網(wǎng)訊 在人形機器人技術(shù)飛速發(fā)展的當(dāng)下,面部情感表達已成為衡量其交互能力的核心指標(biāo)。這一技術(shù)體系圍繞機械結(jié)構(gòu)設(shè)計、仿生皮膚研發(fā)及多模態(tài)交互系統(tǒng)構(gòu)建展開,旨在讓機器人突破“機器感”局限,實現(xiàn)更自然的情感傳遞。

仿生機械結(jié)構(gòu)是機器人面部表情的物理基礎(chǔ),其設(shè)計以面部動作編碼系統(tǒng)(FACS)為理論核心,將復(fù)雜表情轉(zhuǎn)化為可量化的動作單元(AU)控制問題。這種轉(zhuǎn)化不僅讓機械設(shè)計更具標(biāo)準(zhǔn)化,還能控制AU激活強度,實現(xiàn)從微表達到夸張表情的細膩過渡。目前,主流機械結(jié)構(gòu)設(shè)計分為兩類:機械式與仿生式。

機械式設(shè)計依賴傳統(tǒng)機械傳動,通過連桿、齒輪、舵機等部件驅(qū)動面部運動,典型代表為早稻田大學(xué)的KOBIAN機器人。該機器人采用模塊化設(shè)計,將面部劃分為眉毛、眼部、嘴部機構(gòu),各模塊獨立配備控制單元,具備成本低、易維護的優(yōu)勢,但受限于剛性傳動,表情細膩度難以突破。

KOBIAN機器人 來源:早稻田大學(xué)

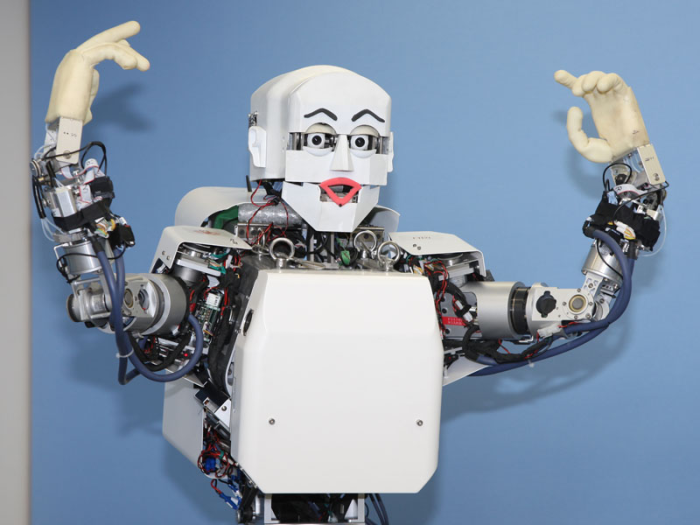

與之相對,仿生式設(shè)計更注重模擬人類面部肌肉運動邏輯,采用軟材料與柔性驅(qū)動器技術(shù)。Hanson Robotics 的Sophia機器人是其中典范,其“柔性驅(qū)動—肌肉模擬”結(jié)構(gòu)通過氣動人工肌肉、形狀記憶合金等元件,復(fù)刻人類肌肉的收縮與舒張,讓表情更自然逼真,不過高度仿真的外觀也使其面臨“恐怖谷效應(yīng)”風(fēng)險——當(dāng)靜態(tài)仿真度達到臨界點,人類會因外觀與動態(tài)的細微失配產(chǎn)生不適感。

Sophia人形機器人 來源:Hanson Robotics

當(dāng)前,多模態(tài)混合驅(qū)動系統(tǒng)成為平衡性能與效果的優(yōu)選方案。該系統(tǒng)通過機電-氣動協(xié)同控制,讓剛性與柔性驅(qū)動各司其職:微型舵機陣列組成的剛性驅(qū)動負責(zé)眉弓、顴肌等大位移區(qū)域運動,氣動人工肌肉(PAM)等柔性模塊則控制唇部、眼瞼等精細表情單元,形成剛?cè)狁詈系姆律?qū)動架構(gòu)。在表情控制上,系統(tǒng)采用“情感計算-運動學(xué)映射-力位混合控制”三級體系:先通過深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(DNN)解析情感語義,再基于FACS建立表情參數(shù)化模型,最終通過阻抗控制算法協(xié)調(diào)多驅(qū)動單元,實現(xiàn)毫秒級動態(tài)表情生成。

仿生皮膚作為情感表達的最終載體,其材料特性直接決定表情真實感與交互深度。目前主流材料有兩種:硅膠與“Frubber”。硅膠因加工性能好、易成型且兼容傳感器,成為基礎(chǔ)選擇,能滿足機器人面部基本外觀需求,但作為絕緣材料,其機械性能與真實皮膚差距較大,難以自然形成復(fù)雜褶皺與微表情。而Frubber材料,憑借卓越的生物機械保真度脫穎而出,其肉質(zhì)般的彈性質(zhì)地可精準(zhǔn)模仿人類肌肉組織,讓皮膚褶皺更自然,大幅提升表情仿真度。

硅膠和Frubber材料制成的機器人 來源:《人形機器人面部情感表達技術(shù)研究綜述》(柯顯信等)

不過,皮膚技術(shù)發(fā)展也面臨多重挑戰(zhàn)。首先是導(dǎo)電性與機械性能的權(quán)衡:為實現(xiàn)觸覺感知,需在硅膠基體中添加碳納米管、石墨烯等導(dǎo)電填料,但填料增加會導(dǎo)致材料變脆變硬,偏離仿生初衷;其次是信號串?dāng)_問題,多模態(tài)電子皮膚中不同傳感器的電信號易相互干擾,影響感知可靠性;最后,傳感器與柔軟皮膚基底的楊氏模量差異會引發(fā)界面應(yīng)力集中,加上軟體材料的磨損與蠕變,降低皮膚長期耐用性。

總體來看,人形機器人面部情感表達技術(shù)已在機械結(jié)構(gòu)、仿生皮膚與多模態(tài)交互上取得階段性突破,從標(biāo)準(zhǔn)化的機械傳動到仿生肌肉模擬,再到剛?cè)狁詈系幕旌向?qū)動,逐步縮小了與人臉表情的差距,但仍面臨“恐怖谷效應(yīng)”、皮膚材料性能矛盾等核心挑戰(zhàn)。

未來,技術(shù)發(fā)展將聚焦兩大方向:一是突破材料與控制瓶頸,研發(fā)兼具高導(dǎo)電性、柔韌性與耐用性的新型仿生皮膚,同時優(yōu)化情感計算模型,讓表情動態(tài)與人類生理反應(yīng)更貼合;二是加速場景落地,如在醫(yī)療陪護中通過細膩表情傳遞關(guān)懷,在教育場景中以生動交互提升教學(xué)效果,最終實現(xiàn)從“形似”到“神似”的跨越,推動人機情感交互進入更自然、更具溫度的新階段。

參考來源:

柯顯信.人形機器人面部情感表達技術(shù)研究綜述

KIMIZUKA. Haptic in-sensor computing device made of carbon nanotube-polydimethylsiloxane nanocomposites

(中國粉體網(wǎng)編輯整理/月明)

注:圖片非商業(yè)用途,存在侵權(quán)告知刪除!