中國粉體網訊

實驗室簡介

清華大學核能與新能源技術研究院新型能源與材料化學研究室始建于上個世紀九十年代初期,是清華大學鋰離子電池和燃料電池研究的主要單位。

鋰離子電池實驗室經過多年的研究積累,建立起了比較完善的鋰離子電池及其材料研究的試驗平臺。具有鋰離子電池關鍵材料以及電池設計與制備研究基礎,同時具有電極材料及電池制備工程化和產業化應用經驗,具備承擔國家高科技發展計劃項目以及其它科技開發項目的能力。

實驗室目前是“汽車安全與節能國家重點實驗室”和“新型陶瓷與精細工藝國家重點實驗”成員。

實驗室主任簡介

何向明,清華大學核研院新型能源與材料化學研究室主任,研究員/博士生導師,聚焦鋰離子電池及其關鍵材料研究及工程化近30年。重點圍繞鋰離子電池的電性能、一致性、安全性及可靠性等關鍵性能,以材料化學為核心,通過多學科協同的創新,解決關鍵材料、關鍵設計、制造技術及關鍵測試評估技術問題。

何向明課題組近期的研究重點是兼具高比能量高安全的電池研究,包括機理研究、材料計算與新材料研發、電池仿真與電池設計等。此外,還在MOFs/COFs多孔材料合成與應用,多孔儲氫材料,高端光刻膠等領域開展研究。

實驗室研究方向

(1)鋰離子電池正極材料合成、正極界面、電池電化學機理;

(2)鋰離子電池電解液、負極界面、電池機理、電化學、電池熱化學;

(3)高通量計算、第一性原理計算、分子動力學、算法研究;

(4)鋰離子電池隔膜、鋰離子電池粘結劑;

(5)鋰離子電池測試及電池模型仿真、電池安全性研究;

(6)半導體光刻、光刻膠、電子束光刻、微納制造;

(7)儲氫材料、多孔材料、基于多孔材料的新能源應用;

(8)燃料電池催化劑、質子交換膜、膜電極、雙極板、燃料電池電堆。

實驗室還拓展了多孔材料(儲氫)、先進功能膜科學和下一代半導體關鍵材料EUV光刻膠研究。

實驗室最新科研成果

課題組通過均勻納米孔隔膜調節電解液溶劑化結構,實現了對于鋰金屬負極鋰枝晶和副反應的有效抑制。在鋰-鋰對稱電池和以NCM622為正極的高電壓鋰金屬電池中,經過長時間循環后,不僅能做到完全無鋰枝晶生成,而且由于對副反應的有效抑制,鋰金屬電極甚至仍能保持原有的金屬光澤。進一步的微觀表征與理論計算表明,這種納米孔隔膜能夠通過多孔介質的吸附輔助脫溶劑化作用,產生部分脫溶劑化的高能量物種,使其中的鋰離子更傾向于直接得電子發生還原沉積,繞過了溶劑還原的副反應路徑。利用納米孔隔膜改變電解液以及界面行為,為推動鋰金屬負極實現商業化開辟了一個新方向。

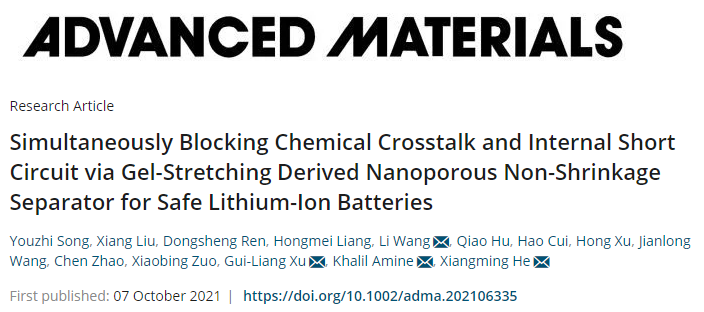

隔膜是介于正負極之間的離子滲透膜和電子絕緣膜,對電池的電化學性能和安全性能起著至關重要的作用。然而,商用聚烯烴隔板不僅在高溫下不可避免地出現熱收縮,而且無法抑制O2等反應性氣體中隱藏的化學串擾,導致經常報道的熱失控(TR),從而阻礙了高能量密度鋰離子電池的大規模實施。

課題組和美國阿貢國家實驗室合作,通過一種新的凝膠拉伸取向方法制備了一種消除TR的納米孔無收縮分離器(GS-PI)。加熱過程中的同步輻射小角X射線原位散射清楚地表明,所制備的薄GS-PI隔膜在高溫下表現出優異的機械公差,從而有效地防止了內部短路。同時,獨特的納米孔結構設計進一步阻止了化學串擾和相關的放熱反應。

加速量熱測試表明,使用GS-PI納米孔分離器制備的1Ah NCM622/石墨袋裝電池的最大溫升僅為3.7℃/s,而用Al2O3@PE大孔分離器制備的1Ah NCM622/石墨袋裝電池的最大溫升為131.6℃/s。此外,盡管孔徑減小,但GS-PI隔膜在高溫下表現出比傳統Al2O3@PE隔膜更好的循環穩定性,而不犧牲比容量和倍率性能。

LTO尖晶石材料擁有僅次于石墨的第二大市場份額,由于其良好的循環穩定性、倍率性能以及與常溫/低溫下電解質的安全性,是一種很有前途的鋰離子電池負極材料。然而,一些關鍵挑戰,例如低容量和放氣問題,阻礙了LTO陽極的廣泛應用。

最近的進展表明,通過異相控制、表面工程或過鋰化等新策略可以進一步提高LTO性能。為了開發先進的LTO陽極,課題組在這篇綜述中,介紹了鈦酸鋰本征與其嵌/脫鋰的結構特性,兩相機制與界面結構,溫度對一階相變影響,鋰在兩相界面上的遷移,界面的動態變化與表征,鋰脫出時的電子傳導與耦合,以及過度嵌鋰帶來的結構不可逆轉變等。尤其是鈦酸鋰材料的熱穩定性,期望對于相關領域的研究人員設計研發高性能的電極材料有所啟發。

鋰金屬負極被認為是高能量密度電池負極材料的最終選擇。然而,在碳酸鹽電解質中形成的以有機為主的SEI對金屬Li的界面能較低,且電阻率較高,導致鍍鋰/剝離CE低于99.0%,且Li枝晶生長嚴重。

何向明教授聯合馬里蘭大學王春生教授,首次報道了在商用碳酸鹽電解質中引入FEC-SL/LiNO3復合添加劑,從而獲得了優異的循環穩定性和鋰金屬負極的高CE,其性能優于不加添加劑的碳酸鹽電解質和單獨添加FEC或LiNO3的碳酸鹽電解質。值得注意的是,LiNO3是通過使用LiNO3/環丁砜(SL)濃溶液引入電解質中,其中SL載體溶劑比碳酸鹽溶劑具有更高的LiNO3溶解度和更高的氧化穩定性。

文章要點:

1)與1M LiPF6/EC-DMC(體積比為1:1)電解質(簡稱BE)相比,在BE中加入FEC-SL/LiNO3添加劑(簡稱BE-FEC-SL/LiNO3)之后,鍍鋰/剝離的CE從84.4%提高到99.5%。

2)由于LiNO3和FEC的協同作用,在鋰金屬負極表面構建了一種具有高鋰離子電導率的疏鋰LiF-Li3N增強型SEI,在降低Li成核過電位的同時抑制了Li枝晶的生長。

3)具有BE-FEC-SL/LiNO3電解質的4.3V LiNi0.80Co0.15Al0.05O2/Li(50μm)全電池在150次循環后的容量保持率達到90.8%,平均CE為99.7%。

這項工作為實現具有最佳性能的基于商用碳酸鹽電解質的高壓LMBs提供了一種簡單、經濟的策略。

不同負極的容量和充電/放電曲線彼此非常不同,這歸因于不同的反應機制--如插層、合金化還是轉化反應。盡管鋰離子電池大廠制造商可根據負極材料一系列參數(包括真實密度、堆積密度、平均電位、前幾十個循環的庫侖效率(確定N/P比)、容量、電極的厚度和尺寸等)計算電池的重量與體積能量密度,這些設計與計算是面向工業的,不適合快速評估哪種新型負極更有研究前景。因此,急需簡化掉瑣碎的因素,發展一種直接有效地方法供學術界篩選出更值得研究、有實用前景的負極材料的判斷方法,以架起基礎材料研究和電池應用之間的橋梁。

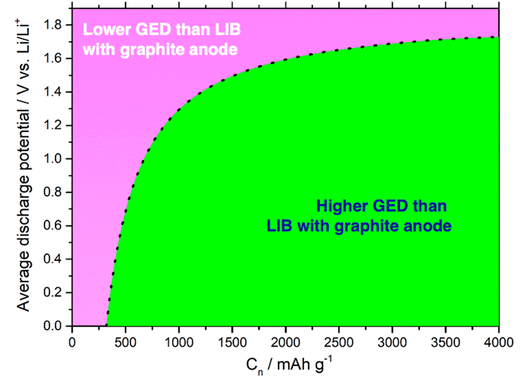

課題組用NCM622正極和多種主要負極材料來計算鋰離子電池基于活性材料的實際重量能量密度(GED)。從這一點出發,石墨負極被視為一個標尺或一個GED指示器。計算表明,采用氧化物和硫化物負極的鋰離子電池幾乎不可能獲得比采用石墨負極的鋰離子電池更高的GED。此外,Si和P負極至少需要480和980mAh/g,才能確保鋰離子電池分別獲得更高的GED。研究展示了為什么一些負極的高理論能量密度不能轉化為實際GED,并澄清了各種電池體系的理論容量和實際GED之間的差距。

研究表明,硅碳負極的實用化克容量為600-800mAh/g。而大多數氧化物負極材料、石墨烯類負極材料等等均沒有實用化的競爭力。

此外,低平均脫鋰電位(ADP)對于高能負極是必不可少的,并且應該作為鋰離子電池材料設計和電池開發的篩選標準。研究設計了一個對標圖(見下圖),可用于判斷一種新型負極在重量能量密度(GED)方面是否可優于石墨,或者確定其需要多少容量才能實現更高的GED,從而快速篩選出哪些負極材料值得進一步研究。

實驗室中試基地

江蘇華東鋰電技術研究院成立于2013年1月,由清華大學(核能與新能源技術研究院)和張家港市人民政府聯合共建,為清華大學核研院鋰離子電池實驗室中試基地。主要目標是借助清華大學在鋰離子電池材料、先進制備工藝以及高安全性動力電池等方面取得的研究成果,建設國內一流的鋰電特色產業創新基地和高新技術成果孵化平臺。現任研究院院長為清華大學核研院鋰離子電池實驗室主任何向明。

研究院自成立以來,緊密圍繞著科技成果轉化主題,在平臺建設、技術研發、人才引進、孵化企業等方面取得了顯著進展。圍繞鋰離子電池關鍵材料、電池制備技術、電池安全性技術等前沿技術,購置了鋰離子電池及材料中試、測試及配套系統,搭建了自動化鋰離子電池研發制備平臺,鋰離子電池材料研發、測試平臺、鋰離子電池熱安全熱特性測試平臺,上述平臺建立,不僅服務于本研究院的項目研發,同時為張家港及周邊地區鋰電相關企業提供支持。

資料來源:

清華大學鋰離子電池實驗室官網、江蘇華東鋰電技術研究院掛網、能源學人

(中國粉體網編輯整理/長安)

注:圖片非商業用途,存在侵權告知刪除